Arte generativa, algoritmo e NFT

Di Davide Grammatica

Mai sentito parlare di arte generativa? E come funziona nel dettaglio? La pratica viene da lontano, ma è solo con gli NFT che questo genere ha iniziato a spopolare.

La rivoluzione NFT dell’arte digitale

L’arte generativa in quanto tale, differentemente da quanto si potrebbe pensare, nasce nella seconda metà del ‘900. Fu sviluppata negli anni ’60, e tra i primi rappresentati si ricorda il filosofo tedesco Max Bense.

Nasceva da algoritmi su parametri specifici programmati da “ingegneri-artisti”, in cui l’artista aveva il compito di ideare un processo (potremmo dire) generale, come quali colori utilizzare, quali geometrie, o altri parametri a piacimento. E con quantità casuali.

In questo senso, tutto ciò che è generato da un algoritmo così pre-impostato è da considerarsi opera d’arte generativa.

Indice

La portata artistica degli NFT

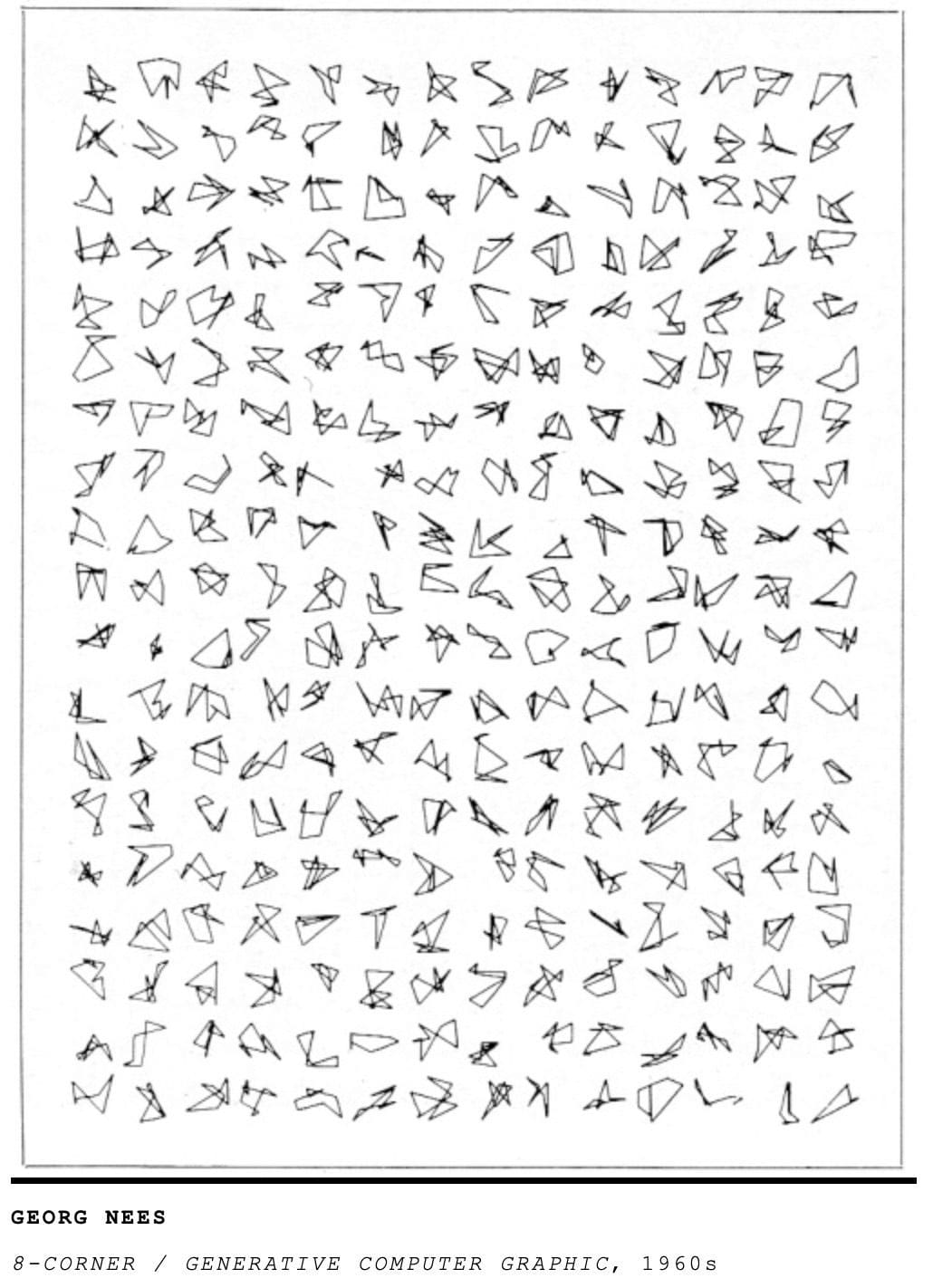

La prima mostra in assoluto, “Generative Computergrafik”, si tenne a Stoccarda nel 1965, a cura di Georg Nees. A prima vista può sembrare un insieme di scarabocchi disposti per griglie, nati però da un processo algoritmico calibrato dall’artista.

Se nel corso degli anni il movimento non ha fatto granché parlare di sé, l’esatto opposto si potrebbe dire una volta introdotti gli NFT nella cultura di massa. Potremmo dire, più precisamente, a partire dal 2020, l’anno in cui i non-fungible-token cominciarono a macinare miliardi di dollari in scambi commerciali tra appassionati, collezionisti e gradualmente veri e propri artisti.

L’incontro tra tecnologia e arte, all’inizio un po’ macchinoso, si è quindi ben presto trasformato un una nuova wave dal peso culturale specifico rilevante.

Se il movimento vedeva nei suoi primi passi realizzazioni del calibro di semplici fotografie “eccentriche” o disegni amatoriali, non volle molto affinché una nuova generazione di artisti digitali cominciasse a sperimentare una nuova forma di arte legata a doppio filo con il mondo digitale in cui veniva venduta.

Allora ecco sbocciare progetti che comprendono esperienze di realtà virtuale, oppure opere descritte da un punto di vista computazionale, tramite i metadati della blockchain. E ancora, per chiudere il cerchio, il ripescaggio dell’arte generativa, stavolta veicolata da una tecnologia ben più complessa, ma che ha aperto a molte più possibilità rappresentative.

"Non volle molto affinché una nuova generazione di artisti digitali cominciasse a sperimentare una nuova forma di arte, legata a doppio filo con il mondo digitale in cui veniva venduta."

Arte generativa: sviluppo e i casi di applicazione

Per loro natura, gli NFT generativi (o algoritmici) funzionano esattamente come gli “scarabocchi” di Georg Nees. La differenza sostanziale consiste nell’inclusione di una miriade di componenti aggiuntive di casualità, derivata dalla natura stessa della blockchain, dagli smart contract, e dalla dinamica del minting di un NFT.

Vien da sé che, date queste premesse, il terreno sia più che fertile per produrre grandi collezioni di NFT, come effettivamente è successo. Queste sono arrivate a consistere in decine di migliaia (se non addirittura milioni) di token non fungibili e, transitivamente, anche di “opere d’arte” digitali.

Il tutto con delle caratteristiche distintive le une dalle altre. Perché anche se può sembrare sottile (o discutibile, per certi versi), il discrimine che separa gli NFT Bored Ape Yacht Club, utilizzati come immagini profilo su Twitter, da un’opera d’arte riconosciuta, è rilevante.

Del resto, l’arte generativa è comunemente accettata da tutto l’establishment artistico, mentre le collezioni più pop (BAYC o Cryptopunks), pur con dei prezzi spropositati, non si sono ancora guadagnati una considerazione rilevante in ambito culturale-artistico.

Come funzionano i token non fungibili algoritmici

I progetti NFT legati all’arte generativa, in generale, utilizzano una delle caratteristiche distintive dell’ecosistema Ethereum, ovvero gli smart contract. Per chi volesse approfondire, abbiamo realizzato un corso specifico sulla nostra piattaforma di formazione. Per ora, basti sapere che questi consistono in pezzi di codice che si “autoeseguono” una volta soddisfatte alcune condizioni dettate dall’esterno. Proprio per questa ragione sono diventati uno strumento perfetto per lo sviluppo di arte “programmata” o, per intenderci, “randomizzata”.

L’invio di criptovalute a uno smart contract fa eseguire un codice che, nel caso di un NFT, può tradursi in arte generativa, a sua volta accreditabile sul proprio wallet da parte di chi l’ha eseguito.

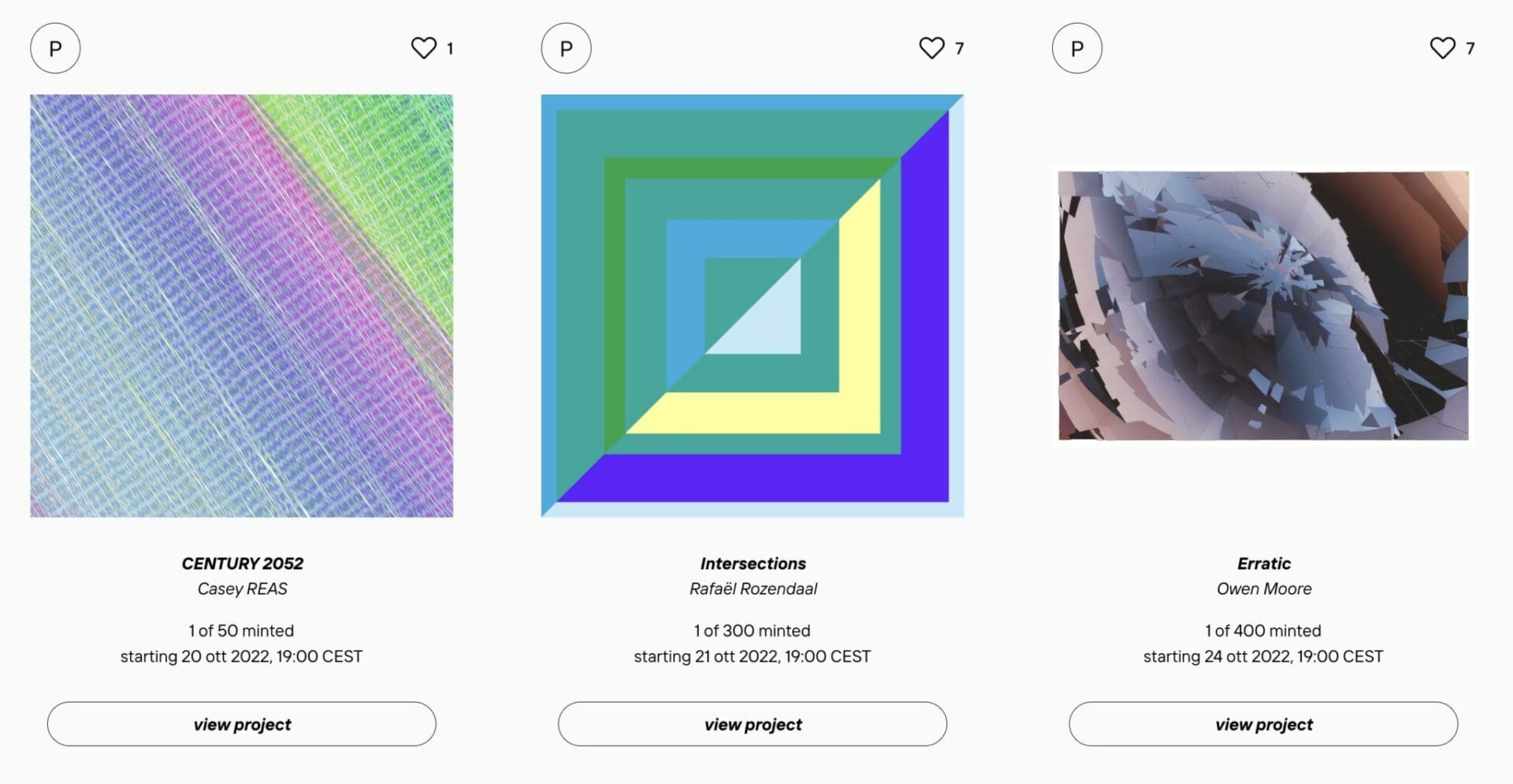

ArtBlocks è uno degli esempi di piattaforma più famosi in questo ambito. Giusto per dare due numeri, essa ha fruttato quasi un miliardo di dollari agli artisti partecipanti alla sua community nel solo 2021.

Fin dall’inizio, l’offerta della piattaforma includeva opere che utilizzavano una firma hash casuale, generata nel momento in cui un NFT viene aggiunto alla blockchain. L’hash è un codice alfanumerico univoco che serve come un indirizzo online per un determinato asset.

Per dare una misura di come può arrivare a funzionare tutto il concept, basti pensare che ci sono collezioni in cui l’opera generata randomicamente avviene proprio al momento dell’acquisto, lasciando l’acquirente senza sapere quale sia l’opera che si ritroverà tra le mani.

Le prospettive dell’arte generativa e NFT

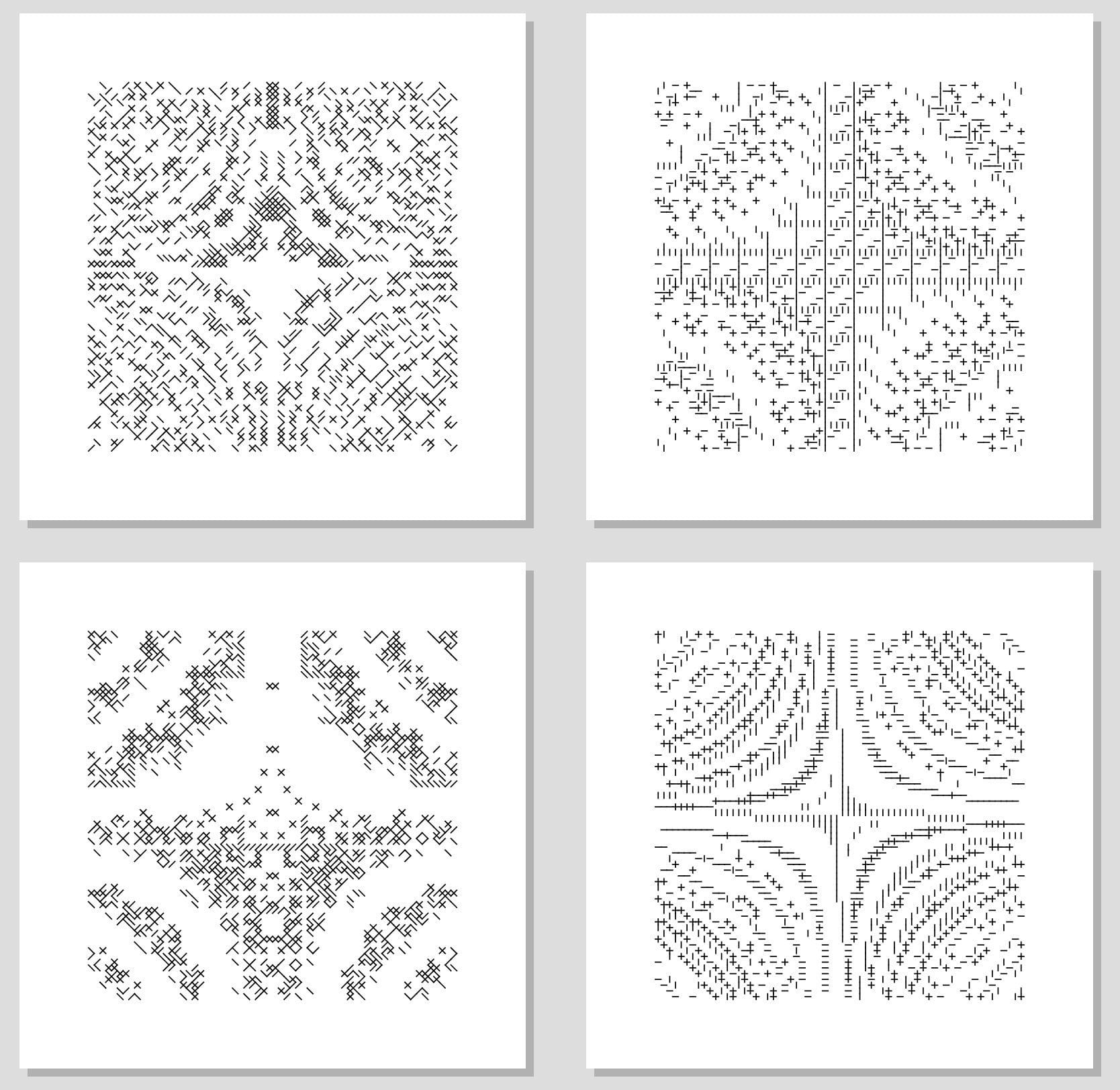

Se l’arte generativa in quanto tale differisce, come detto, dalle collezioni NFT più popolari, è anche vero che gli aspetti comuni non sono pochi. Del resto, uno dei più famosi lavori, Autoglyphs, è stato realizzato da Larva Labs, società che sta dietro allo sviluppo della collezione CryptoPunks.

Gli Autoglyphs consistono in una collezione di 512 motivi in bianco e nero, sviluppati su Ethereum, in grado di raggiungere un volume di vendite di oltre 40 milioni di dollari a fine 2022.

Oppure, ancora, hanno aqcuisito una certa notorietà i meccanismi di intelligenza artificiale per produrre immagini in movimento, strutturate basate su fotografie. E che quindi trascendono i limiti degli stessi smart contract, aggiungendo un ulteriore layer di complessità, ma sempre nell’ambito dell’arte generativa.

Come tutti gli altri NFT, l’acquisto è disponibile sulla varietà di marketplace esistenti. Partendo dal più famoso OpenSea, passando per Nifty Gateway, fino alle piattaforme pià specializzate come la già citata Art Block o Brain Drops. Addirittura, l’ecosistema Tezos ha lanciato una propria piattaforma per il settore, chiamata Fxhash.

Per concludere, sebbene il mercato NFT abbia visto un calo drastico in volumi di vendita per tutto il 2022, questo continua ad essere un trampolino di lancio per artisti digitali, nonché una vetrina del tutto nuova per un genere di opere quasi completamente ignorato per 50 anni, e ora completamente rinnovato.